Une fois cette comptabilité effectuée (voir

Mise à Jour), nous pouvons en venir –

sans bien entendu prétendre à l’exhaustivité – aux faits marquants de cette

année (voir également, pour les curieux, le

flop

et le

top

de l’année). Ils ne sont pas tous estivaux !

De fait, la fin de la

navette

spatiale, de même que les

accidents

russes de l’été dernier et l’incertitude qui en a résulté par rapport à la

desserte de l’ISS, ont déjà fait l’objet de précédentes séries de billets. Qui

plus est, maintenant que ces inquiétudes-là se sont évaporées alors que deux

nouveaux équipages internationaux ont déjà fait route vers l’ISS, l’année 2011

peut être analysée avec plus de sérénité.

Avec le recul, c'est-à-dire en essayant d’embrasser l’année

dans son intégralité, le grand angle devient alors plus facile à saisir.

Rappelons en effet que 2011 a commencé sous le signe de la

nostalgie. Comme je vous en avais fait part il y a

quelques

mois et aussi plus récemment, nous avons fêté cette année un triple anniversaire. 1) Russe tout

d’abord, avec les 50 ans du premier homme envoyé dans l’espace. 2) Américain

ensuite, avec le cinquantenaire du discours de

Kennedy

et le début du programme

Apollo qui a conduit 12 astronautes à marcher sur la

Lune. 3) Sans oublier, Français enfin, soit l’anniversaire des 50 ans du

Centre

national d’études spatiales (CNES) dont vous pouvez encore suivre le

déroulement des festivités sur le

site

internet et sur twitter

#LeCNESa50ans.

Or comme lors de chaque anniversaire, l’heure est certes aux

célébrations, mais également aux interrogations. Et elles sont

nombreuses ! C’est d’ailleurs dans cette perspective qu’il convient à mon

avis d’analyser les événements de cet été, plus quelques autres qui ont marqué

cette année.

1) Ainsi, la navette spatiale vieille de 30 ans et tirant sa

révérence, pour symbolique que cela puisse paraître, ne devient dans le

contexte plus global de la politique spatiale américaine qu’un élément parmi

d’autres. En effet, le nouveau programme spatial défini par l’administration

Obama cherche à implanter une double rupture :

- Technologique, imaginer les nouveaux modèles sur lesquels créer

le nouvel âge de l’aérospatial. Cela se traduit par la recherche de nouvelles

technologies et l’investissement massif dans la capacité de vol routinier en

direction de l’orbite basse (LEO)

- Psychologique, penser l’innovation plutôt que la simple

répétition. Cela se traduit par la remise en cause de l’évidence géographique

(la nouvelle frontière spatiale) au profit de la LEO via l’essor

de l’espace dit commercial, sans oublier non plus l’abandon – au moins partiel

– du vieux rêve d’un retour sur la

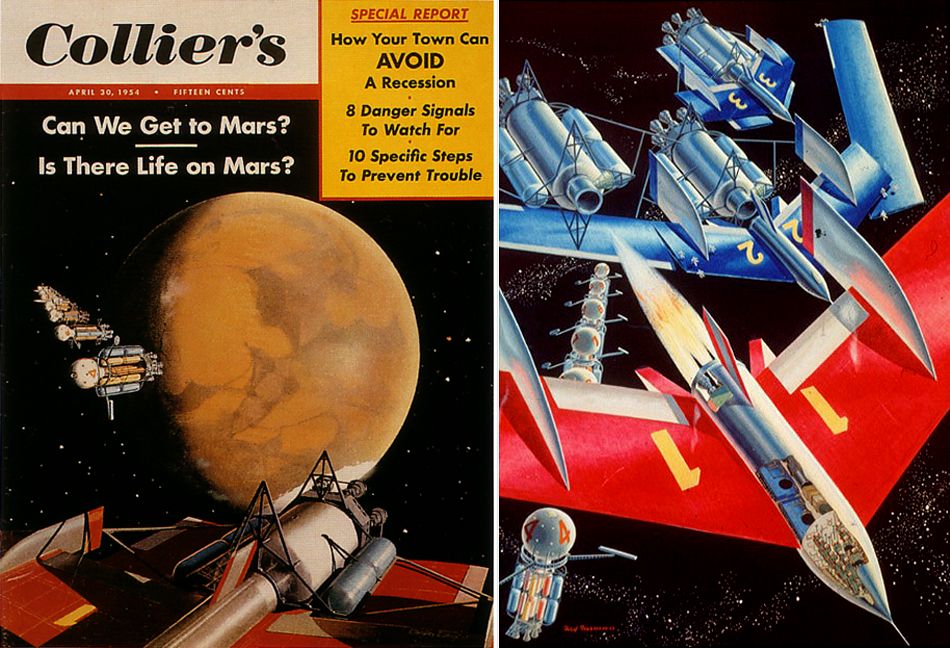

Lune

pour l’étape suivante : Mars.

- Dernier exemple significatif en date, la création de la

nouvelle entreprise spatiale privée baptisée

Stratolaunch

Systems. Savant mélange entre le lanceur Falcon 9 (le lanceur de

SpaceX) et le WhiteKnightTwo (l’avion

porteur utilisé par

Virgin Galactic),

le projet associant plusieurs entreprises spatiales a pour ambition de lancer

d’ici 2016 une fusée depuis un énorme avion porteur 10 km au dessus du sol. A

l’origine de cette initiative, quelques grands noms : Paul Allen,

co-fondateur de Microsoft, Burt Rutan, fondateur de

Scaled Composites et Mike Griffin, ancien administrateur de la

NASA.

2) Du côté russe, les interrogations sont d’autant plus

fortes que la parité avec l’ancien ennemi américain semblait avoir été atteinte

avec la fin de la navette spatiale. Pourtant les bourdes n’ont cessé de

s’accumuler depuis décembre 2010. A la perte de satellites et à l’explosion

d’un vaisseau

Progress, s’est en effet ajouté l’

abandon

du programme d’exploration martienne

Phobos-Grunt qui n’a pas réussi à quitter

l’orbite terrestre et dont la sonde s’est finalement désintégrée dans l’atmosphère terrestre.

- Cela explique le ton peu amène employé par le

président

Medvedev à l’égard des responsables du spatial russe. Plus largement, cela

montre aussi la difficulté qu’éprouve aujourd’hui le secteur spatial russe, fortement

malmené durant les années 1990, face aux velléités de changements et à la

nécessité d’une modernisation. De fait, malgré quelques poches de qualité qui

résistent, la crise des années 1990 est très loin d’être résorbée alors que le

déclin scientifique de la Russie se poursuit comme l’expliquait encore très

récemment le

Washington

Post.

- Reste la fusée Soyouz qui, entre autres Ariane et

prochains tirs Vega, permet à

Arianespace

de conclure l’année sur un bilan compétitif très satisfaisant avec un carnet de

commandes dépassant les 4 milliards et demi d’euros.

Pour cause,

passé

du froid sibérien aux tropiques, le Soyouz a encore démontré sa grande

fiabilité le 16 décembre dernier en procédant au

lancement,

depuis Kourou, de cinq satellites militaires français et un satellite chilien. Si

les quatre petits satellites

ELISA (

Electronic Intelligence Satellite) permettront

à la France de tester une capacité d’écoute électromagnétique (ROEM) partagée

uniquement par les Etats-Unis, la Russie et la Chine,

Pleiades 1 renforcera

quant à lui nos capacités d’observation en fournissant des images d’une très

grande résolution (voir les premières images

ici).

Rappelons en outre que le premier Soyouz avait mis en orbite deux

satellites de la constellation européenne Galileo.

3) Mais s’il y a interrogation, c’est aussi parce que 2011

illustre, peut-être plus que 2003, la montée en puissance du spatial chinois.

- Non seulement la Chine est parvenu cette année à mettre

en orbite un petit laboratoire, mais elle a aussi réussi à obtenir la capacité de

rendez-vous orbital comme la

manœuvre

conduite entre

Tiangong-1 et

Shenzhou-8 peut en témoigner. Désormais,

la Chine pourra poursuivre son programme spatial sur une plus grande échelle. D’ores

et déjà, deux missions Shenzhou sont annoncées pour début 2012.

- Enfin, contrairement à ce que j’avais laissé entendre dans

mon précédent billet introductif (voir

MAJ), la Chine a finalement dépassé pour la

première fois les Etats-Unis en termes de lancements avec 19 tirs

effectués cette année (un échec seulement) contre 18 pour les Américains (un

échec aussi). La mise en orbite surprise du satellite d’observation

ZY

1C hier a en effet bousculé mes conclusions peut-être trop hâtives. A noter

que l’an passé, les Etats-Unis et la Chine avaient tous les deux procédé à 15

lancements.

4) Alors 2011 année charnière ? Pari américain,

modernisation russe, affirmation européenne et accélération chinoise :

tout y est, bien qu’à des degrés différents et selon des efforts variables. Ainsi,

les relations spatiales sino-américaines seront celles qui détermineront

certainement tout le reste comme le montre ce récent article de la revue

Nature.

Elles s’inscriront de fait dans un ensemble plus vaste traduisant l’ascension

militaire chinoise et le déclin relatif américain…

MAJ : La série noire qui frappe le spatial russe depuis bientôt un an se poursuit. Ce matin, un lanceur Soyouz-2 n’est pas parvenu à mettre en orbite le cinquième satellite de communication militaire

Meridian. Reste à savoir comment va réagir

Globalstar dont plusieurs satellites doivent être lancés le 28 décembre prochain... Pour plus d’info, voir

LeMonde.fr et

BBCNews.